Agro-environnementAgroécologie

Interview

Micropep : Un pionnier de la bioproduction pour la protection des plantes

Interview Thomas Laurent, CEO Micropep

Micropep identifie et sélectionne les Micropeptides les plus appropriés à la protection des plantes avant de les formuler et de produire des traitements efficaces et viables pour l’agriculture. Des premiers prototypes-produits sont développés dans le domaine des grandes cultures et de la vigne et devraient être lancés sur le marché américain d’ici 2025-2026.

Votre société est une spin-off issue du Laboratoire de Recherche des Sciences Végétales (LRSV) de Toulouse et de la SATT de Toulouse ? A partir de la découverte de deux chercheurs, vous avez développé une plateforme disruptive de Micropeptides (mi-PEPs).

La découverte a eu lieu en 2012 et a été suivie d’une publication dans Nature en 2015 Les deux chercheurs, Jean-Philippe Combier et Dominique Lauressergues du LRSV (CNRS-Université de Toulouse) qui ont découvert cette famille de produits, ont participé à la création de la société en 2016. Nous sommes trois co-fondateurs de la société Micropep (1).

Pourriez-vous nous expliquer les caractéristiques de ces protéines ?

Les deux chercheurs ont fait la découverte d’un mécanisme de régulation des gènes de la plantes impliquant des peptides naturels, baptisés miPEPS. Ces micropeptides font entre 10 et 30 acides aminés, ils sont spécifiques à chaque plante et chacun a une fonction précise. Les miPEPs contrôlent en effet les microARNs qui, au sein des plantes, jouent un rôle essentiel dans leur développement. Certains miPEPs contrôlent des microARNs impliqués dans la fixation de l’azote atmosphérique. D’autres jouent un rôle dans la symbiose mycorhizienne, d’autres encore dans la réponse immunitaire. On peut appliquer directement les micropeptides sur une plante et stimuler l’expression des microARNs correspondants pour aider ou protéger les plantes.

Les Micropeptides (miPeps) sont des protéines naturelles qui permettent d’ajuster les capacités intrinsèques des plantes, de la germination à la reproduction. Ils permettent aux plantes de réguler leur développement et de se protéger contre les maladies. Ils possèdent chacun une séquence unique leur conférant une propriété précise et spécifique.

La startup a été incubée au sein de Toulouse White Biotechnology (TWB), un incubateur du Centre INRAe-Occitanie à Toulouse. Récemment, vous venez d’annoncer votre installation dans de nouveaux locaux sur un site qui vous permet d’avoir des surfaces de culture ?

En effet, nous avons été accueillis par TWB dans une période de transition en 2017, dans leurs deuxièmes locaux d’abord puis dans leur nouveau bâtiment à l’INSA Toulouse, jusqu’à l’année dernière. La TWB a monté d’un cran ses capacités d’hébergement. Nous nous sommes autonomisés et avons pris notre envol en 2021.

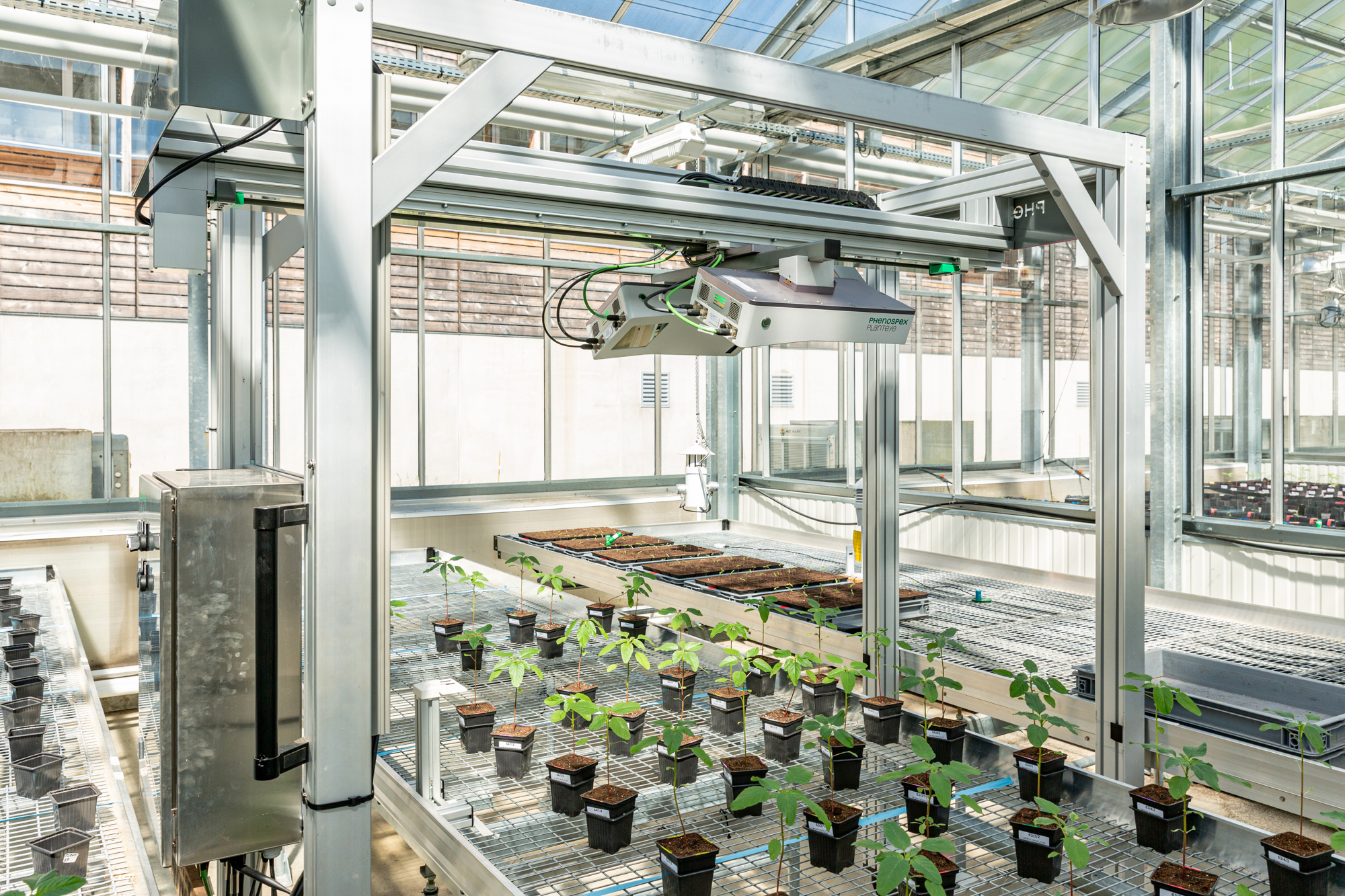

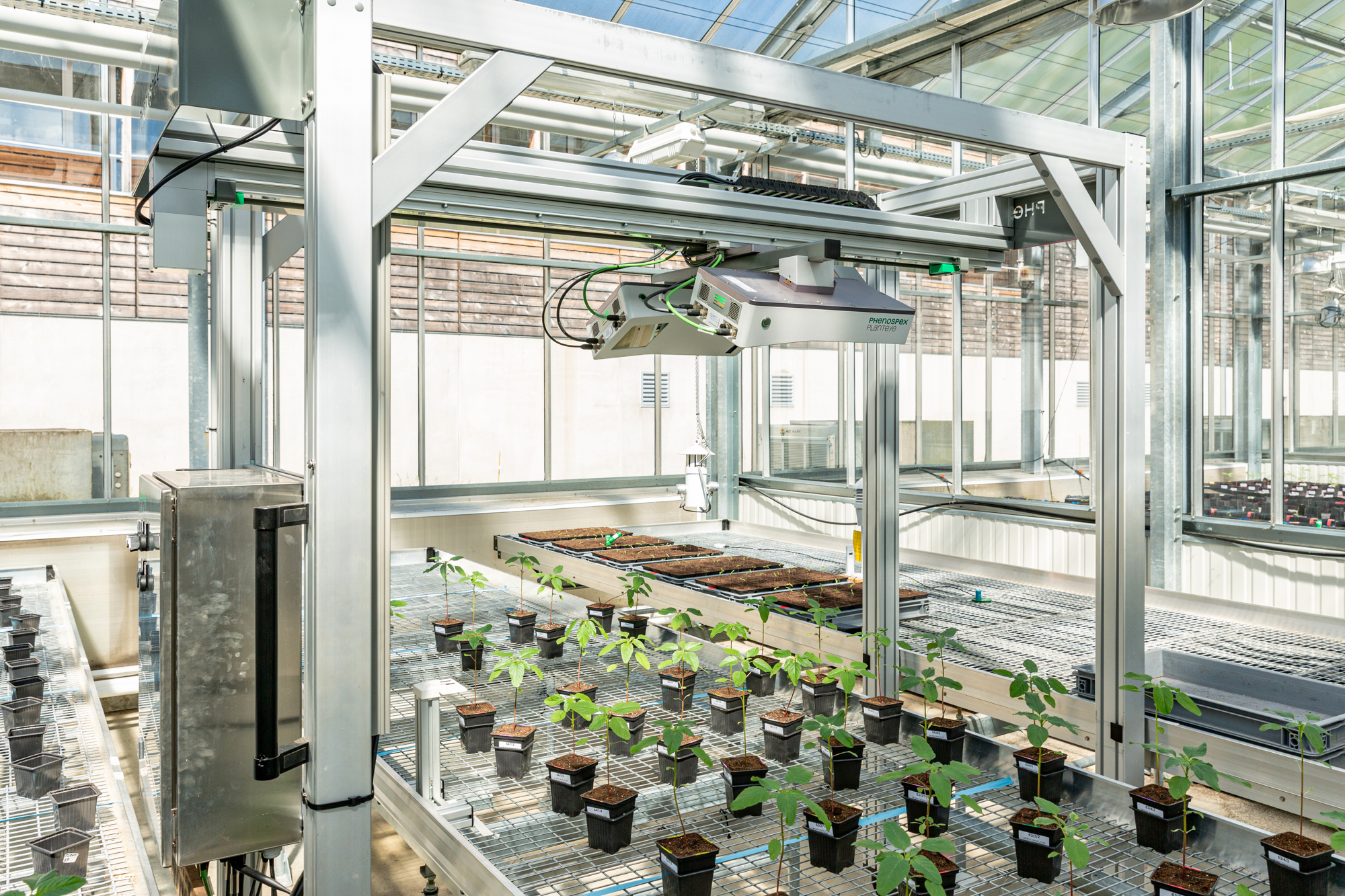

Nous sommes devenus une « vraie société » avec notre propre lieu, nos propres bureaux, nos propres labos, et avec une partie expérimentation végétale sur place. Nous sommes au sein de nouveaux locaux pour augmenter les surfaces des espaces de laboratoires de R&D et nous avons l’intention de nous étendre aussi pour avoir des serres de culture. Actuellement, ce n’est pas encore le site définitif qui corresponde à nos ambitions, à notre vision. Nous continuons à louer des serres expérimentales au pied de Pyrénées. Ce n’est donc pas encore le set up parfait mais cela nous permet de fonctionner, nous avons franchi un cap en termes de maturité et de dynamique expérimentale. Et déjà, nous travaillons sur le coup suivant : un projet de Campus Agro-Biotech (Ag-biotech) qui permettrait d’héberger, sur la région toulousaine, des start-ups, des sociétés plus grandes dédiées à ce secteur, et combinant non seulement labos mais serres. Un projet dans ses prémisses, une sorte d’accélérateur qui serait le pendant de ce que fait la TWB pour la bioproduction et le manufacturing, axé sur les aspects nouvelles molécules et nouvelles technologies pour la protection des plantes.

Micropep serait le porteur de ce projet ?

Nous en serions partie prenante. L’idée est de proposer un consortium d’industriels et d’acteurs partageant la même vision pour mettre en commun et faire émerger un lieu dédié, une structure juridique (qui serait autre que Micropep) afin de supporter ces projets-là.

Vous aviez fait une levée de fonds de 4 millions d’euros au démarrage ? Depuis, vous en avez fait d’autres. La société a dû renforcer ses effectifs depuis la création ?

Nous sommes 33 personnes aujourd’hui. Oui, nous avons levé 4 M€ au démarrage de la société en 2018, avec Sofinnova Partners qui a été leader du tour de table avec le fonds régional IRDI Soridec (Occitanie et nouvelle Aquitaine). Denis Lucquin, managing partner chez Sofinnova, siège d’ailleurs à notre conseil d’administration depuis lors. L’an dernier, en 2021, nous avons levé 8,5 M€ avec Supernova Invest (le fonds du CEA et d’Amundi private equity) et le fonds corporate de FMC Ventures, une société américaine qui est le cinquième agrochimiste mondial. Nous avons finalement augmenté cette Serie A pour atteindre 17.25 M€ grâce à un deuxième closing en 2022 qui a été mené par le fond américain spécialisé dans l’agriculture Fall Line Capital.

A votre CA siège aussi Kevin Smith ?

Kevin Smith est notre chairman of the board, le président du Conseil d’administration. Il nous a rejoint après la levée de fonds avec Sofinnova. Kevin a dirigé la branche Europe et Afrique Moyen-Orient d’Arysta LifeScience, puis il a travaillé dans la chimie de spécialité et pour des fonds de Private equity. Il est aujourd’hui également au board de Verdisian, un des leaders mondiaux dans le domaine des biofertilisants et de la biostimulation.

A l’heure où la demande de suppression du glyphosate dans les cultures se fait pressante en Europe, vous avez pour ambition de remplacer les produits OGM et les pesticides chimiques par des technologies de rupture émergentes. Pourrez-vous produire ces nouveaux produits en quantité suffisante pour alimenter le marché de l’agro-environnement?

On voit arriver de plus en plus de technologies pour l’agriculture, dont certaines reposent sur l’utilisation de protéines, peptides et ARN pour la protection des plantes. Nous faisons d’ailleurs partie des sociétés pionnières dans le monde pour ce type de molécules pour l’agriculture. Si l’on regarde les solutions disponibles pour contrôler les maladies, les mauvaises herbes et les insectes, on trouve trois types de technologies. Les premières, issues de la chimie conventionnelle classique, vont principalement inhiber des voies enzymatiques ou des récepteurs importants, comme le glyphosate qui cible l’enzyme EPSPS ou les néonicotinoïdes ciblant des récepteurs neuronaux des insectes. Ces substances actives ont des problématiques d’action sur l’environnement, et donc sur la santé. Elles sont produites depuis des décennies mais sont de moins en moins efficaces : leurs cibles ont muté, se sont adaptées et sont devenues résistantes.

Il y a tout un autre pan de biopesticides ensuite, des technologies basées principalement sur des microorganismes, des bactéries du sol ou des champignons, qui ont des activités particulières. La plus connue, bacillus thuringiensis (BT) produit des protéines insecticides. Cela existe également depuis plusieurs dizaines années.

Il y a désormais un troisième univers de solutions qui émerge dans le domaine de l’agriculture, celui des protéines, peptides et ARNs. Ce type de molécules naturelles se sont d’abord développées dans les domaines cosmétique et pharmaceutique, et commencent à être adaptées aux problématiques agronomiques. Les principaux avantages de ces molécules sont leur efficacité grâce à des modes d’actions clairement identifiés et leur biodégradabilité dans le sol. Il s’agit d’un nouvel eldorado de substances actives innovantes, d’origines naturelles, qui ont la propriété de se dégrader dans le sol.

Micropep est une des dix sociétés dans le monde à la pointe de la recherche dans ce nouveau domaine. Une autre société qui est aussi dans le portefeuille de Sofinnova, Biotalys, travaille par exemple sur des protéines pour combattre les maladies. Dans ce panel, figure aussi Vestaron (aux USA) qui fait des peptides insecticides. Chez Micropep, nous sélectionnons des peptides qui vont interagir avec des protéines ayant les propriétés de réguler les gènes des plantes pour les stimuler, les renforcer ou, à l’inverse, pour bloquer le développement des mauvaises herbes (herbicides).

Nous avons pour ambition de faire évoluer l’industrie alimentaire et agricole du futur. Nous avons mis au point une technologie, non OGM, qui permet d’identifier et de moduler l’expression des gènes d’intérêt depuis l’extérieur, de manière temporaire, et sans toucher à l’ADN grâce à l’utilisation de Micropeptides. Notre technologie permet de protéger les cultures contre les agents pathogènes et les mauvaises herbes résistantes.

L’étude parue dans Nature en 2015 avait fait la preuve de concept sur la symbiose fixatrice d’azote dans le soja. Vous utilisez l’intelligence artificielle pour sélectionner des Micropeptides qui permettent de réguler l’expression des gènes. Chaque peptide découvert correspond-il à une plante spécifique ?

Une grosse partie du travail commence par la bio-informatique. Il faut regarder dans le génome des plantes, pour découvrir les peptides naturels qui existent. Il faut sélectionner les peptides qui sont efficaces (d’où l’importance des tests serres de culture), mais aussi les plus stables, et dernier critère, ceux qui soient les plus faciles à produire. On investit dans notre plateforme pour être capable rapidement de trouver les molécules candidates qui vont cocher ces trois critères. Et pas seulement d’avoir quelque chose qui fonctionne mais qu’on n’arrivera jamais à produire ou bien qui se dégrade très vite. C’est le cœur de la plateforme qu’on a construite. Nous explorons désormais le potentiel de cette plateforme dans deux directions : contrôle de mauvaises herbes (bioherbicides) et contrôle des pathogènes (biofongicides). Nous travaillons sur les grandes cultures (soja, blé) et sur les cultures à plus forte valeur ajoutée (vigne, pommes de terre, tomates).

Vous êtes proche du bassin viticole du Bordelais ?

Il y a un vrai écho dans la partie viticulture. Au-delà du bassin viticole français, nous regardons beaucoup les bassins viticoles à l’étranger, surtout aux Etats-Unis, en Californie notamment, et en Amérique latine. Une des vraies raisons sous-jacentes, c’est le sujet réglementaire.

Il y a un vrai problème réglementaire. Comme dans les autres biotech, il est nécessaire d’obtenir des autorisations de mise sur le marché pour commercialiser les produits. C’est là que le bât blesse : la réglementation européenne est deux fois plus longue que la réglementation américaine.

A quoi est-ce dû ?

Au manque de réactivité de notre réglementation. C’est dû aussi au fait que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques sur la façon de traiter ces sujets. Dès lors que ce sont des technologies nouvelles, et qui ont des bénéfices pour l’environnement par rapport à la chimie conventionnelle, aux Etats-Unis, dès lors qu’elles sont d’origine naturelle, elles sont exemptées d’études supplémentaires pour démontrer les bénéfices pour l’environnement. Ce qui n’est pas toujours le cas en Europe. Signalons tout de même des avancées positives en Europe où un projet de redéfinition du terme de biocontrôle est en cours, avec de bonnes étapes de franchies. Mais il y a encore du chemin à parcourir et les délais restent encore extrêmement longs.

C’est le problème de l’Europe. En tant que société française, nous sommes fiers de l’innovation qu’on porte. Pour pouvoir porter cette fierté jusqu’au bout, on va la développer à l’étranger.

Il doit y avoir beaucoup de concurrence. Et l’avantage compétitif consiste à mettre au plus vite un produit disruptif sur le marché.

Nous sommes dans le domaine du biocontrôle et des biosolutions, un domaine en pleine croissance mais également très concurrentiel. Pour y arriver, il faut non seulement une forte base technologique mais aussi des moyens financiers importants, qui passent forcément par des investisseurs. Et si l’on veut jouer dans la même ligue que ces autres startups américaines, coréennes, israéliennes qui lèvent plusieurs centaines de millions d’euros, il faut être capable d’en faire autant. Même si les choses évoluent dans le bon sens, il y a encore trop peu d’investisseurs dans ce domaine en Europe. L’objectif de la société a toujours été d’accéder rapidement à l’international pour accélérer son développement. Notre cœur historique reste notre recherche, et nous allons la renforcer en France, tout en développant, sur le plan commercial, un produit à l’international avec un développement en Amérique.

Dans la région Sud-Ouest, collaborez-vous avec l’INRAE, avec Arvalis ?

Nous collaborons avec différents acteurs à différents niveaux, par exemple avec le CNRS et l’INRAE sur la détection de peptides dans les feuilles avec un laboratoire de Montpellier. Mais nous travaillons également avec des prestataires de recherche pour des essais sur le territoire français et européens, nous avons noué des partenariats avec des universités américaines et enfin nous menons des essais au champ avec des prestataires au Paraguay, en Argentine, au Brésil et aux Etats-Unis.

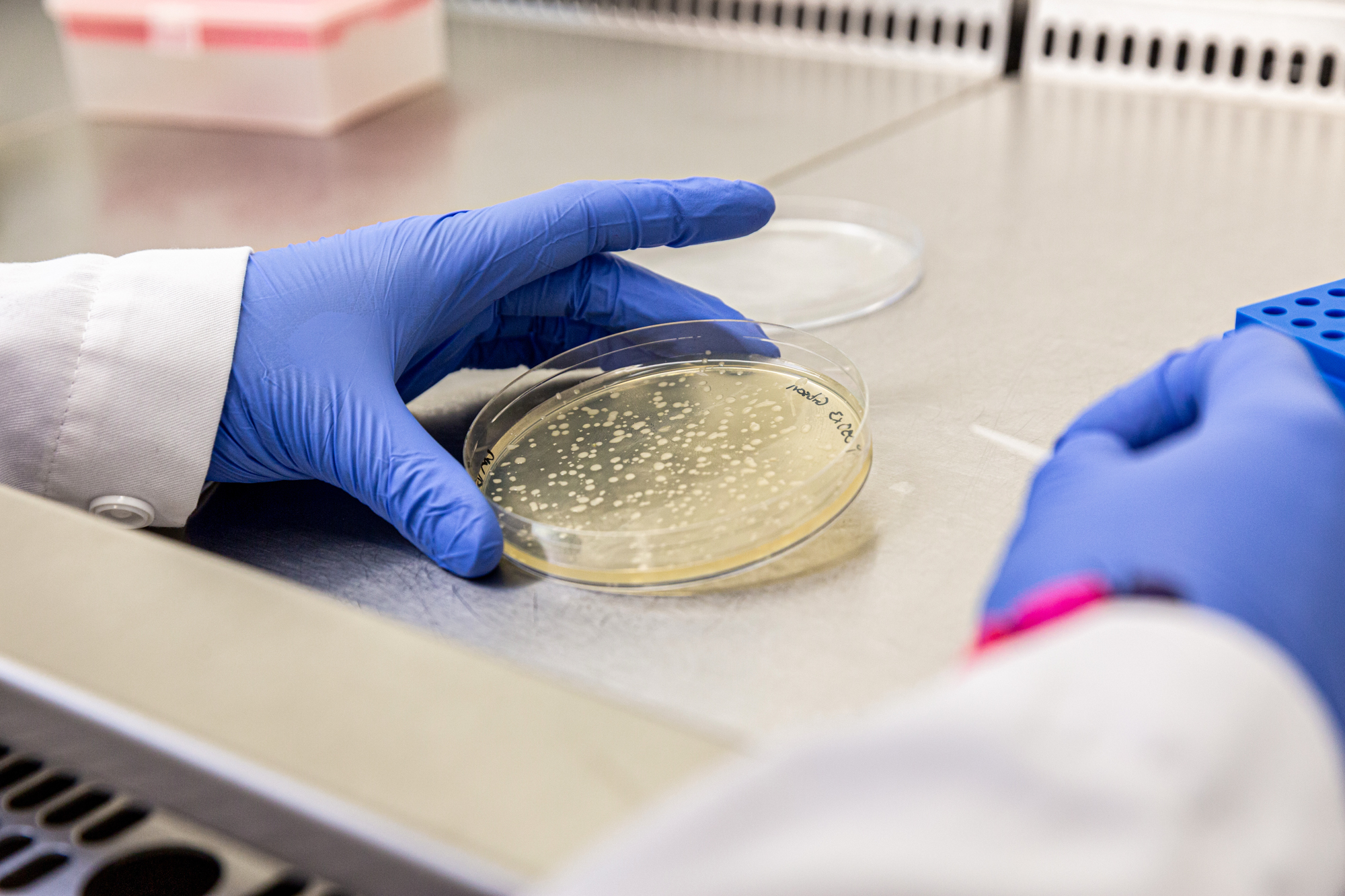

La Production est-elle chimique ou biologique ?

Les peptides utilisés en cosmétique ou en pharmaceutique sont généralement synthétisés par voie chimique, qui est la méthode la plus simple pour les peptides de petites tailles. Cela reste en revanche beaucoup trop cher pour l’agriculture. Chez Micropep, nous faisons donc de la production biologique. C’est un peu la raison de notre rapprochement avec la TWB. Nous avons mis en place avec eux un bioprocédé pour pouvoir produire ces peptides à l’aide de bactéries en fermenteurs, ce qui permet de récupérer les peptides qui nous intéressent. Le procédé entre en phase de scale up. Nous avons recruté il y a quelques mois un directeur de production qui nous a rejoint pour “driver” cette bioproduction.

Votre technologie de rupture est déjà brevetée et à présent c’est dans ce domaine que vous continuez à innover ?

Nous sommes en train de breveter notre procédé de production, oui. C’est un développement propriétaire. Nous avons une licence exclusive sur le portefeuille historique de brevets de l’innovation de rupture auprès de l’Université de Toulouse via la SATT Toulouse Tech Transfert. Et nous constituons maintenant notre propre portefeuille.

Etes-vous soutenus par la région pour promouvoir l’industrialisation de ce bioprocédé ?

La région Occitanie est en effet très motrice. C’est une la première région en agriculture biologique de France avec également une excellente recherche. La plupart des industriels de l’agro ou des semenciers sont dans la région, comme De Sangosse, ou des majors comme Syngenta, Bayer, Euralis, RAGT qui ont aussi leur centre de recherche et de sélection sur le territoire. Il y a dans cette région un vrai système favorable à l’Ag-tech. C’est la raison pour laquelle nous poussons pour faire émerger des biotechs comme nous dans le domaine.

Il y a deux éléments manquants pour accélérer ce type de technologies destinées à l’agriculture : la réglementation d’abord et les moyens concrets d’expérimentation sous serre. Ces derniers ne sont pas évidents à financer à titre individuel alors que des gros acteurs les possèdent en interne : Bayer, Syngenta ont plusieurs centaines de m2 de serres. Il y a un vrai besoin et un vrai potentiel. D’où tout l’intérêt de notre projet de Campus des Agro-Biotech qui regrouperait la partie labo et la partie expérimentation sous serre de manière régulière pour trouver le glyphosate non toxique de demain.

Il y a un pôle de compétitivité toulousain dans le domaine de l’agro-environnement? Est-il impliqué dans ce projet ?

Oui, le Pôle Agri-Sud-Ouest Innovation est partie prenante de ce projet et nous travaillons évidemment avec eux. Ils sont à côté de l’ENSAT (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse), à Ramonville. C’est dans cette zone-là qu’est située le nouveau site de Micropep, à Auzeville-Castanet. Le laboratoire d’origine de mes cofondateurs, le LRSV, est à également à Auzeville, la TWB à Ramonville. C’est une zone qui devrait se développer sur ces innovations Ag-tech en fort développement.

Ce genre de projets couve depuis deux ans.

Ce sont des projets qui ont du sens. La COVID a rebattu les cartes. Les régions, comme celle de Toulouse qui était très centrée sur l’aéronautique, ont pris conscience qu’il fallait ouvrir notre potentiel économique à plusieurs filières économiques.

Etes-vous en relation avec l’Institut 3IA Aniti sur Toulouse, à dominante aéronautique ?

Nous ne travaillons pas encore avec eux, peut-être à tort. Le domaine de l’intelligence artificielle se développe de plus en plus dans les sciences du vivant en effet. Les données utilisées sont bien différentes de l’aéronautique, dans notre cas, nous travaillons à partir de données génomiques ou transcriptomiques ainsi qu’à partir de résultats d’expérimentations. Cependant, une fois que l’on a la matière première, les principes d’apprentissage et de machine learning sont à peu près les mêmes.

Vous avez vos propres informaticiens en interne ?

Oui, nous avons dans l’équipe 5 informaticiens et biostatisticiens, 5 personnes sur l’expérimentation végétale et le phénotypage, 5 personnes sur la bioproduction, 4 à 5 sur la partie stabilité et formulation et enfin 5 ou 6 sur la partie biologie moléculaire, le reste étant des managers de projets ainsi que l’équipe exécutive et administrative.

Les deux chercheurs associés en tant que fondateurs, ont-ils des responsabilités au sein de la société ?

Dominique Lauressergues, l’un des deux a rejoint la société en 2018 et dirige la partie biologie moléculaire aujourd’hui. Jean-Philippe Combiers travaille chez nous une journée par semaine et fait partie du conseil scientifique de Micropep et continue ses activités dans le laboratoire public.

Avez-vous déjà un nouveau produit ?

Nous visons un premier produit commercial en 2025-2026 aux Etats-Unis et 2027-2028 en Europe, après les phases réglementaires

Si c’est un produit qui révolutionne le domaine agricole, il faudra le produire à grande échelle. Y songez-vous déjà ?

La stratégie que nous envisageons dans un premier temps est de trouver des CMOs (Contract Manufacturing Organization), cela amène de la flexibilité. Le but serait d’avoir quelques partenaires sur chaque continent en attendant d’atteindre des volumes commerciaux permettant de rentabiliser l’investissement dans une usine en propre : ça dépend de l’environnement économique avec la possibilité d’investir.

Au niveau de l’Europe, il y a une volonté politique de faire avancer les choses.

La France est sans conteste un des meilleurs endroits pour démarrer une startup. Il existe énormément de soutiens, sans compter les nombreux mécanismes financiers, y compris avec les plans de relance et le Plan France 2030. Il y a de plus en plus de support pour ces projets d’industrialisation. Mais là où l’Europe et la France restent en retard, c’est notamment sur la partie réglementaire.

La trajectoire actuelle de la société est la suivante : nous sommes dans une phase de prototypage de notre premier produit. Nous referons certainement une Série B lorsque celui-ci sera suffisamment robuste afin de financer les phases réglementaires et l’industrialisation, ainsi que l’élargissement de notre pipeline.

Quel sera votre premier produit ?

Nous avons plusieurs candidats en poche sur ce prototype, principalement sur les maladies en grandes cultures et viticoles.

Votre plateforme initiale est brevetée à partir de la découverte parue dans Nature. Quelles sont les évolutions à prévoir ?

Nous nous appuyons sur cette technologie de rupture qui est issue du LRSV. La technologie est centrée sur la partie design, destinée à identifier les petits peptides ayant une activité d’intérêt. La valeur que nous créons, c’est cette combinaison avec les autres critères tels que la compréhension fine de la stabilité, de la façon de les formuler et de leur production. Il y a donc non seulement de la propriété intellectuelle générée dans chacune de ces « briques » technologiques, mais aussi dans l’intégration de toutes ces données dans nos compétences. In fine, ce n’est pas si difficile de trouver un peptide qui peut avoir une activité sur la plante mais c’est extrêmement difficile de trouver un peptide qui soit simple à formuler, pas cher à produire et avec un niveau d’efficacité élevée.

Et cette connaissance fine que nous avons acquise nous permet d’être très rapides pour trouver de nouveaux peptides efficaces. On s’appuie sur toutes les données historiques qu’on a générées, toutes les données qu’on a capturées pour, à partir de notre stratégie d’utilisation de l’IA, aller plus vite et ne pas perdre du temps sur des molécules qui, certes, ont une activité mais qui ne seront jamais facile à produire.

Propos recueillis par Thérèse Bouveret

(1) MicroPEP Technologies : des micropeptides pour améliorer la croissance des plantes – Biotech.info (biotechinfo.fr)